封面新闻记者 罗石芊 图由受访者提供

8月19日,北京大学五四操场,马嘉兰跑了近3公里后,发了一条朋友圈:“夏夜雨后,五四慢跑”,配图里还放上了两张北京雨后的彩虹。

“在北大跑步,会让人觉得很专注、很自由,在盐源跑,会让我觉得更有安全感,两个感觉都不一样。”马嘉兰,这名2001年出生的大凉山姑娘,今年7月拿到了北京大学政治经济学博士的录取通知书,成了盐源县第一个考上北京大学的女博士,从盐源一路跑到北大“燕园”。8月20日,封面新闻记者对话马嘉兰,和她一起,“跑”向新的人生阶段。

马嘉兰

考进北大,18岁的梦想成真

拿到博士录取通知书的这个夏天,马嘉兰依旧和往年一样,在家里摘花椒——这是很多盐源孩子暑假期间的生活状态。

马嘉兰的北大政治经济学博士录取通知书

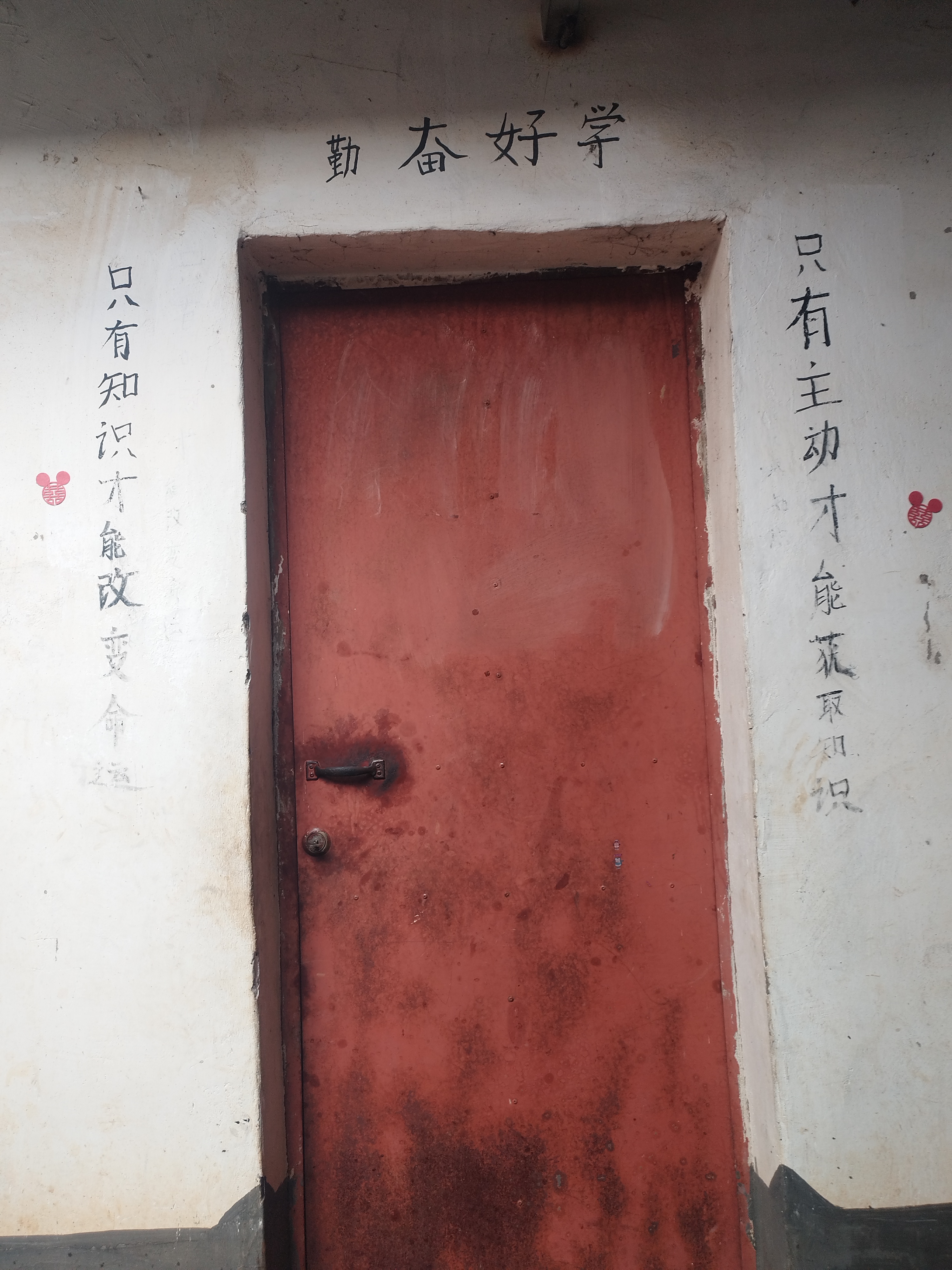

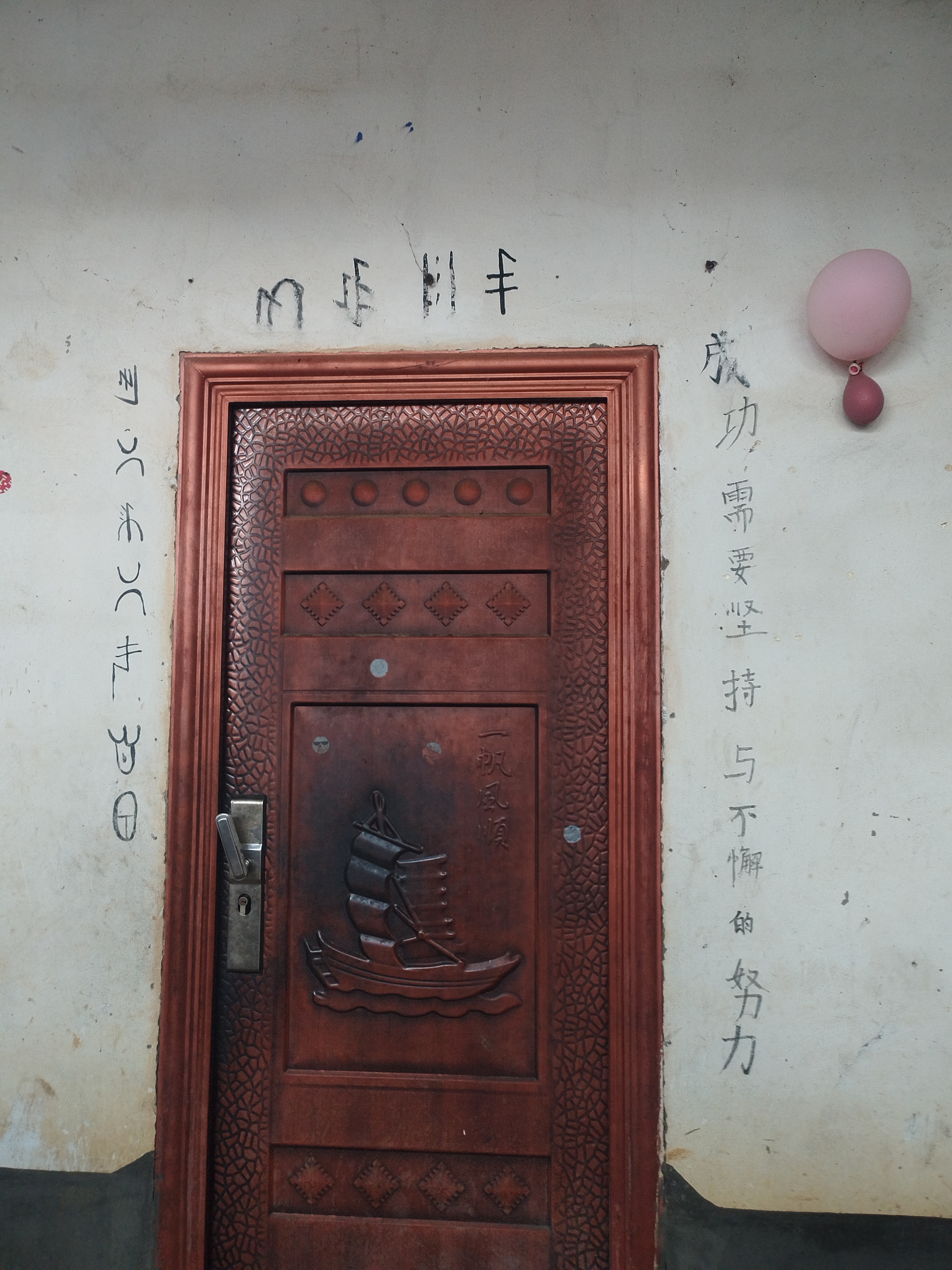

马嘉兰的家,在四川凉山州盐源县大河乡。她家的墙壁上写着一副特殊的“对联”,右边是:只有主动才能获取知识;左边是:只有知识才能改变命运;“横批”写着:勤奋好学。其他的墙壁上,也工整地写着鼓励孩子勤奋学习的话语。

马嘉兰家的墙壁上,父亲写下了鼓励孩子学习的句子

“这是我爸爸写的,小时候每天早上爸爸会带着我们姐弟四人,大声地把这些话朗读一遍,再让我们去上学。”马嘉兰回忆,幼时的她实际并不懂得父亲的良苦用心,日复一日地朗读,直到上初中,她才明白墙壁上句子里的含义。

家里的墙上写下了许多鼓励的话语

家里重视学习的氛围,让姐弟四人的成绩都在年级上名列前茅,成为村里人眼中“别人家的孩子”。邻居常能听到四个孩子在家里用英语对话,马嘉兰解释,这是大姐为了让妹妹提高英语口语想出来的办法。“不用英语说,那就别说话”,姐弟四人从一开始的张不开嘴,到后面当着父母的面用英语“大声密谋”,马嘉兰一直觉得,这是一个很有趣的学习过程。

相比于成为全县第一个北大女博士,马嘉兰说,其实,拿到北大硕士研究生录取通知书时,才是自己最激动的时刻。

在盐源中学,每届高三学生都会写下自己目标的分数和学校,以此激励自己。2019年高考前,马嘉兰认认真真地写下了她的目标:北京大学。高考失利后,为了更靠近北大,她把能考上的北京高校全填了一遍,最后被中央财经大学录取。

但上北大,一直是她心心念念的梦想。2023年,马嘉兰报考了北京大学政治经济学专业的硕士研究生。那年夏天,来自北大的研究生录取通知书寄到了盐源中学对面的快递站里,马嘉兰专门带着父母一起去领。捧着录取通知书,马嘉兰激动地站在盐源中学门口,看着自己18岁的梦想和现实紧紧相连。

马嘉兰和父母

在“奔跑”中,找到自己

压力大时,马嘉兰会去学校操场跑步,这是她常做的体育运动。有时候半小时,有时候5公里,设定一个目标后,心无旁骛地去完成,并享受跑步时的那份专注。这,也是她一直以来的生活状态。

专注,是马嘉兰认为自己最大的优点,“但专注要建立在知道自己要什么的基础上。”从坚定考北大,跨专业考研,再到考上博士,马嘉兰一直提醒自己,一切都要想清楚了再用尽全力。

这个提醒,源于小时候的一次教训。“因为自己疏忽买错了教辅材料,当时店员说了一句,‘买了就不能退’,导致后来我妈又多花了几百块钱给我重新买。”当时,马嘉兰就意识到,做任何事情前,都要想清楚、看明白。

马嘉兰在北大未名湖畔

考博,也是马嘉兰深思熟虑后的决定。研一时,马嘉兰也想过毕业之后就去上班,但她总感觉,学得还不够,还想再深入一些。

“我希望自己成为能独立思考的人,知道自己应该从事什么行业的人。如果我直接去上班,我并不确定在岗位上能发挥和别人不同的价值,所以我觉得可以沉淀一段时间后,再去做决定。”马嘉兰说,一开始,父亲也曾提出过疑问,但当导师来到盐源家中和父母促膝长谈后,父母也理解了她的想法。

8月,还未开学,为了提前了解课题内容,早一点进入学习状态,马嘉兰提前到了学校。每天除了跑跑步,她最常待的地方就是图书馆。看文献、查资料、写论文,马嘉兰很享受这种知识输入后再输出的过程,在她看来,能让人思考,是学习最大的魅力。

回忆在北大上学的这几年,一开始,马嘉兰也会感觉有落差。上课时,班上同学能对股市行情分析得头头是道,马嘉兰也曾投去羡慕的眼光,但她能很快调整。“别人可能更熟悉金融产业发展,我可能更擅长分析政策在基层落地后带来的影响和改变,所以我觉得我和他们没什么差别,这是互补的。”马嘉兰说。

马嘉兰和母亲在北大校园

“梦为努力浇了水,爱在背后往前推”

用当下流行的话来说,马嘉兰的身上,有一股很强的“Girl power(女孩力量)”。这个从大凉山走出来的女孩,并不太喜欢别人用经历苦难后涅槃重生的故事来讲述自己。她觉得,一路走来,自己收获了很多力量和托举,是一个幸运的人。

“就像为什么我喜欢政治经济学,是因为我能感受到政策对大众带来的改变。”马嘉兰说,这些年来,她切切实实感受到义务教育、国家助学金、生源地助学贷款、脱贫攻坚等政策为她带来的托举,才能让她从凉山一路走到北京。

在学习之外,她这个“00后”也和很多同龄人一样,发信息爱用表情包,爱唱歌,爱追星。邓紫棋和林俊杰,是她最喜欢的歌手,“他们的很多歌都能传递给我很多力量。”

力量,还来源于她看过的每一本书。小学时,马嘉兰常在学校图书室里看书看到很晚,后来,图书室管理员直接把钥匙交给这个爱看书的小女孩,方便她随时来学习。上初一时,每天下午放学,马嘉兰就会跑到新华书店看书,等着姐姐放学回家,常常一站就是好几个小时。

看书,从爱好变成了习惯。马嘉兰说,她最喜欢的作者是史铁生,最喜欢的一本书是《病隙碎笔》,“这本书里充满了史铁生对生命的思考,带着一些哲学,也能让我反思自己。”在她看来,史铁生即使遭遇了“天崩开局”,也没有怨天尤人,他还能为别人鸣不平,这种力量,也一直激励着马嘉兰。

“梦为努力浇了水,爱在背后往前推。”就像马嘉兰最喜欢的歌曲《不为谁而作的歌》中写到的,一路走进北大,并不只是她个人的努力,背后有着很多力量和托举。因此,她也想将力量传递,有所反馈。

曾经,儿时的马嘉兰在书桌前写下誓言:要带着所有人的期待,走得更远。现在,她想着毕业后回到家乡凉山,“虽然在北京会有很多看得见的好处,但就像跑步一样,回到家乡,会让我更觉心安。”马嘉兰说。

鼎合网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。